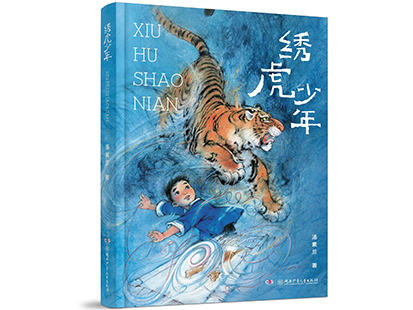

阅读汤素兰儿童小说《绣虎少年》,不由想起了金波老师的一句话:“儿童文学作家没有衰老,只有成长。”汤素兰自上世纪90年代开启儿童文学创作以来,始终保持了一种不断精进、不断探索的文学状态。这已经成为作家的一种“创作自觉”。近年来,汤素兰有意识地致力于对童话文体本身的建设和民族化、个性化的探索。比如拓展中国现代童话路径的《时光收藏人》,以“元童话”叙事复苏民间童话韵味的《南村传奇》。小说领域,儿童小说《阿莲》,塑造了一位个性鲜明、倔强独立的“湘妹子”形象,之后的《犇向绿心》,释放了童话与小说的边界,以“幻想追光”照进现实,呼唤珍视都市文明挤压中日渐微渺的“乡土”之根,再到今天的《绣虎少年》,每一部都与前部不同,同时又有一种始终贯穿的主体自觉,即关于中国儿童文学的民族化和个性化的思考。

汤素兰/著,湖南少年儿童出版社

这部《绣虎少年》,以一位患脊髓灰质炎的少年梓屹的勉力成长、并最终选择投身湘绣艺术为主线。和之前作品相较,《绣虎少年》更凸显和强调了作品深植于生活、深植于中华传统文化的思想内蕴。这次创作,作家更多的想去借助小说文体来发挥“欲新民,必自新小说始”的更强大的、介入生活、介入现实的功能。如果以当下创作风向给《绣虎少年》归类,它应该属于当下主流的主题出版物,但依托于强有力的生活素材与多维度的文化素材积累,这部小说并非单一主题包裹的儿童小说,而是让地域文化星星点点闪烁于全景式、卷轴式的“生活流”中,以一种自然的、无处不在的“伴随”状态,达成作品主旨层面儿童关怀、人文关怀和文化关怀的交融。

作品定位于卷轴式的生活流书写,并不急于奔赴主题,而是密布着点滴的生活细节,有亲情的交流,有成长的陪伴,包括家长里短,民俗风情与时代变迁。这种卷轴式的生活流书写,必然地设置了众多的出场人物。作家采取了一种浓淡交替的人物描写方式,有类于老舍《茶馆》中的主角贯穿与次要角色次第登场。在陪伴梓屹成长的道路上,作品阶段性地聚焦于某个人物,比如童年时期的爷爷、奶奶、姐姐、张医生,至求学阶段,又自然淡出,一批新的人物再次第登场。浓淡交易的方式,描绘了多位在梓屹成长道路上发挥重要作用的鲜活人物。

《绣虎少年》全景式的中华民族传统文化的展现,也作品的一个亮点。围绕梓屹展开的生活图景中,密布着诸多参与生活、影响生活的传统文化与观念。作品由爷爷给孩子们起名,关联到了中华民族的家谱文化;由年关的到来,关联了我国的年俗文化,以及民间文化中以谐音寓意美好的传统;由小孩子们在一起的娱乐,关联了民间童谣、翻头绳等民间游戏;由给梓屹寻医治病,关联了我国的中医文化。作品中还有许多具有鲜明地方色彩的文化,如贯穿全篇的湘绣技艺和颇有韵味地域乡音。这也构成了这部作品鲜明的语言特点。比如描写奶奶着急地追出,叫“打起飞脚”,讲一个人太心急了,叫“太霸蛮”。这些生动的民间词汇,极具生活的场景感。可以说,这部《绣虎少年》,以湘绣技艺贯穿全篇,又自然涵容了诸多传统文化,地域文化,它们密织于人们的日常生活之中,成为生活的一部分。作品所呈现出来的,是一种真正意义的“活态”的文化。

关于全景式中华传统文化的展现,除了上述具知识属性的、可以概括的特点之外,作家更具深意的艺术处理在于作品内里。《绣虎少年》体现着中华民族的传统美学追求,那是《诗经》所传达的“哀而不伤,怨而不怒”的美学传统。作品写到了诸多人生悲欢离合,写到了人物个体的灾难和家国灾难,也写到了家庭成员之间、朋友之间的矛盾,但是所有的困境、矛盾的化解方式不是戏剧化的,而是源于生活常态的。作品有密集的冲突,摩擦,但是写得不矫情,有些部分还做了“留白”处理,比如父母之爱的缺位、比如与外婆的冲突。困境、冲突的最终化解,更多的是美好的,和谐的,甚至是动人的,比如奶奶的屡次全力付出,是绝境深处的希望与光芒,比如爷爷载着梓屹奔赴梦想之路的“小白兔”,是坎坷前程中的相携相助与默默温暖。作品所传达的,是中国传统美学韵味的“中和之美”。

《绣虎少年》同时值得提及的是作品的架构。作品采取了多线推进的叙事方式,极大地拓展了故事空间,也为创作带来较大的难度。开篇一段叙述之后,马上进入倒叙,中间又通过插叙的方式穿插奶奶的身世故事,描绘了湘绣的盛世发展,也关联了长沙的罹难历史。借助这样的架构,故事的跨度得到了有效的延展,内涵也更加饱满丰富。同时,作家也赋予了这个大跨度的故事一个有意味的、巧妙的收束:当梓屹长大的时候,他找到了自己的人生方向——湘绣,同时,一直成谜的奶奶的身世,那个神秘的地名“渔湾市”也浮出水面,经由湘绣非遗传承人的回忆,它所在的位置,正是现在长沙市的大学城。作品虽然用笔寥寥,但鲜明勾勒出了大学城此世的面貌,虽然曾经历经坎坷、毁灭性的灾难,但它现在、此时却是这样的生机勃勃。

这恰恰构成了一种个体和群体之间同构性的、历史性的解读。我们发现,人类个体和群体、个体成长和时代发展之间,是具有同构性的。梓屹的坎坷成长与湘绣的坎坷命运,构成了相互呼应的异质同构,梓屹找到了自己的人生方向,渔湾市变成了大学城,个体成长与时代发展之间,共同地呈现出坚韧向前的生命力量。在坎坷中坚定前行,正是人类文明滚滚向前的时代步履,常怀希望,方能常葆生机。这样“点睛”般的作品架构,与“夜航星”意象性的提炼,推动作品走向一种具有童话光芒的收束。电瓶车被亲昵地称为“小白兔”,带有想象性色彩的“小白兔”,凝聚着爷爷给予梓屹在求学路上风雨无阻的“护航”,同样凝聚着他们在困境中想象未来、展望美好的精气神儿。这一切,都落在了结尾处那幅对梓屹、对爷爷奶奶、对湘绣艺术具有象征意义的作品《夜航星》中,凝结成故事的终章与深久的触动。

*本文作者为太原师范学院教授

(本文编辑:周贺)