6月15日,盛夏时节,盛典如约而至,第14届“信谊图画书奖”颁奖典礼于南京举行。

第14届“信谊图画书奖”组委会共收到参赛作品844件,其中图画书创作组308件、图画书文字创作组536件。

经初审评委严谨细致的评选工作,共计28件图画书创作组作品和27件图画书文字创作组作品进入决审环节。又经过决审评委们两天的斟酌讨论,最终评出7部获奖作品。

本届7部作品脱颖而出,首奖空缺

“信谊图画书奖”被诸多年轻的创作者视为“出道起点”和“加油站”,越来越多的优秀创作者在这个平台被更多的人看到。每届典礼会场均会邀约不同领域的专家学者前来,他们在这里分享自己的专业经验与心得,帮助创作者们丰富理论知识、拓宽思路、坚定艺术信念。

典礼上最受瞩目的,便是新一届获奖名单的揭晓。

此次获奖的作品在创作题材、表现手法、艺术风格等方面的多样性,给评委们留下了深刻的印象——有作品从儿童游戏和想象出发,让孩子感受到无穷乐趣和挑战,互动性强,可操作性强;有作品结合动物属性,多方面展现出大自然的多样性和神奇性,让读者全面领略世界之大、物种之神奇;也有作品通过各种细节,观察当下儿童的社区生活,将他们的烦恼、忧伤与喜悦一一道来,全面展现出生活中的温暖人情。题材之丰富,形式之多样,体现出了作者们的蓬勃创造力。

“信谊图画书奖”旨在让更多孩子看到从我们本土文化中孕育而生的原创作品,没有隔阂地从实际生活经验中学习,在自己的语言文化中成长,成为一个有自信并且认同自己文化的人。一直以来,奖项以奖励中国原创图画书与儿童文学、培育本土创作人才为宗旨,坚持以儿童为本位,不断推出精品图画书。

时光荏苒,这一奖项已经走过14届,这段岁月见证了中国原创的成长,见证了每一位创作者的不懈努力。本届典礼上,主办方信谊基金会董事长张杏如特别从远方捎来祝福。这封饱含希冀与鼓励的致辞,由信谊图画书奖发起人之一、上海师范大学教授梅子涵深情朗读。

信谊基金会董事长张杏如

在致辞信中,张杏如深切表达了对信谊所有朋友的问候,也谢谢社会各界和所有创作者们对信谊图画书奖的大力支持。她特别提到近几年出版的几本获奖作品,这些作品有的在国际大奖中大放异彩;有的已售出海外版权,让更多的孩子看见;还有的纪念了创作者人生中的重要时刻……

虽然当下面临一些变化和挑战,张杏如依然坚信阅读的力量,“阅读让我们和古往今来契合的心灵对话,不是知识、经验、观点的传递,而是自我生命的探究和开展,阅读让我们欣喜,甚至悸动,进而成为我们生命的一部分。”

她诚挚地和大家一起重温初心,“不管未来的时代会如何演变,在儿童早期,书一定是亲子最好的互动媒介,而优质的亲子互动正是建构孩子大脑网路的基石。让我们一起携手继续守护孩子的童年吧。”

尽管精良的创作和出版都很不容易,令人欣喜的是,第13届信谊图画书奖首奖作品《电线杆去哪儿了?》正值本次典礼前夕上市,作者李含毕业于创意艺术大学,在她的家乡山城重庆Citywalk中得到灵感,创作了电线杆的故事。电线杆的背后,是我们念念不忘的旧时光,更是隐喻了社会发展过程中,无数像你、我、他一样平凡角色的默默支撑与担当。一部好的作品,通常能够让“故事住进来,让生活住进来”,从而引起读者的无尽共鸣,《电线杆去哪儿了?》无疑是很好地做到了这一点!

《电线杆去哪儿了?》,文·图/李含

也值得一提的是,第14届信谊图画书奖佳作奖作品《芽芽去哪儿》,以当下社区生活为背景,全力展现出了温暖人情,目前这一本也已进入紧锣密鼓的编辑出版流程中。

上海师范大学人文学院教授、本届信谊图画书奖评审团主席梅子涵

梅子涵担任本届评审团主席,他回顾了各阶段认真缜密的评审工作,启发创作者们从生活中的每一处去寻找巧思。梅子涵特别感谢了信谊基金会为创作者搭建了这个高质量的平台,让无数的创作者在这里得以一展身手,实现抱负。他也盼望着未来能涌现出诸多优秀的创作者和图画书作品,越来越多的人能加入到这个队伍中来。

图画书创作奖获奖名单

图画书创作奖·佳作奖

《芽芽去哪儿》,赵新蕾/文·图

就要搬家了,我的番茄小芽芽都不能带走,它们该去哪儿呢?我走遍了小区每一个角落,这里充满着我的回忆,最后,我把芽芽们留在了小公园里,它们应该会茁壮成长吧!最后一棵芽芽,被我带去了新家……

图画书创作奖·入围奖

《老爸,今天吃什么?》,白月超/文·图

妈妈出门了,老爸,今天吃什么呢?老爸想为我逮鸽子,一阵鸡飞狗跳之后,鸽子没逮着,玉米却被鸽子吃了个光光,这样看来,我和老爸要饿肚子了?

《气球》,季颖/文·图

过年前的一天,奶奶出发去集市。小孙女就要回来了,奶奶买了很多东西,把购物的小车装得满满的。年货买得差不多了,正准备回家的时候,奶奶听到了卖气球的吆喝声。一只可爱的鱼形气球,跟着奶奶回家了。

图画书文字创作奖获奖名单

图画书文字创作奖·佳作奖

《捉迷藏》

作者:郭玲玲

“我”是一个喜欢玩捉迷藏的孩子,但我不太乐意和大象、月亮、变色龙、云朵、风、雨点儿玩捉迷藏,要不就是没有挑战性,要不就是难度太大。还是和弟弟一起玩比较有意思!

图画书创作奖·入围奖

《每一阵风都有一个家》

作者:黄虹

一个小男孩呵出的一口气,变成了一阵风,它想找到它的家。它跑去鸡蛋花树上,接着又飘去了燕子窝、蜗牛壳,也遇见了志同道合的朋友。它慢慢变成了更大的风,在浩瀚大海上,推着轮船前进,轮船就是它的家。

《一只大鹅挤过来》

作者:龚房芳

“哗啦哗啦”下雨了,大伙儿在大柳树下躲雨,一只大鹅跑过来,哎呀,大柳树下挤不下啦!大伙儿努努力,给大鹅挤出一个位置吧!咦,别慌别慌,大鹅根本不怕水啊!

《刮风了,别害怕》

作者:郑莹

草原上刮起了风,一棵蓝色的卷卷草随风滚了起来。草原上的动物们,兔子、羊、灰狼、马连同牧羊人也一起滚动起来。天黑了,他们都停了下来,只有卷卷草没有停下,最后,它在一条小溪边扎下了根。经过了一天的奔波,现在它感觉很不错。

第14届信谊图画书奖图画书创作奖佳作奖颁奖

第14届信谊图画书奖图画书创作奖入围奖颁奖

第14届信谊图画书奖图画书文字创作奖佳作奖颁奖

第14届信谊图画书奖图画书文字创作奖入围奖颁奖

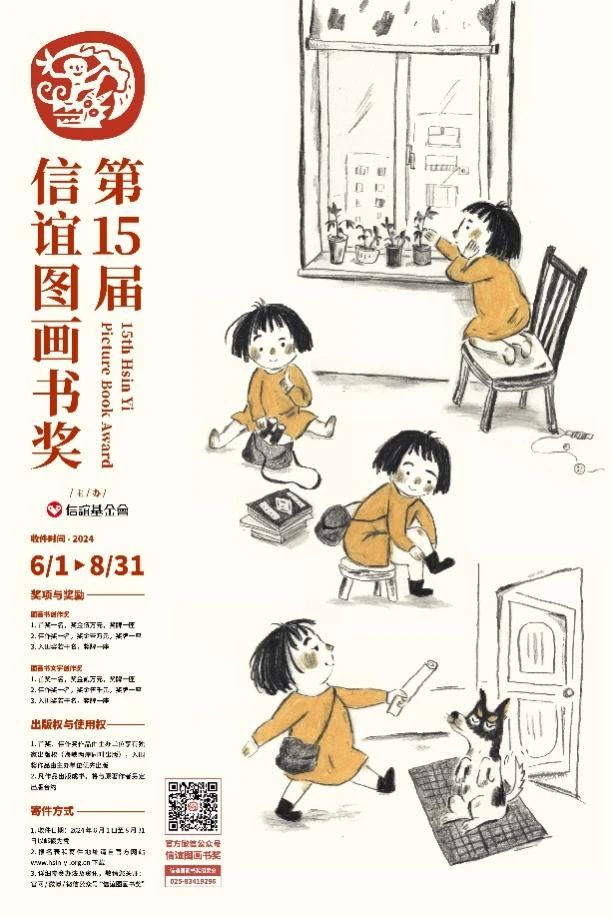

典礼宣布第15届“信谊图画书奖”征奖正式启动。收件日期从2024年6月1日持续至8月31日,长达3个月的时间。详细参赛说明可登陆“信谊图画书奖”官方网站,或关注官方微博、微信公众号进行了解。

“儿童文学”具有独特美学,方卫平谈“常识为什么重要”

每届“信谊图画书奖”颁奖典礼,不仅是获奖者们欢庆的盛会,更是创作者与名家对话、获取创作方法和经验的机会。本次典礼,特别邀请到知名儿童文学学者方卫平,为与会者带来主题为《常识为什么重要——关于近年来的儿童文学创作》的精彩讲座。

知名儿童文学学者方卫平

方卫平一直以来都执着于对儿童文学常识的坚守, “常识来自于天地与人间、人性与文学性的日常及其逻辑。许多时候,文学表达的高下只有一个标准,就是是否呈现了独特的准确性。”儿童文学是一个具有独特美学的文学门类。它与童年的天真、丰饶、“神性”有关。但是近些年的儿童文学创作,在人文观、童年观、文学语言、人物塑造和结构方法等方面都存在着诸多的问题,比如很多作品离真实生活太远,人物语言充斥着脱离生活和人物个性的“作家腔” “表演腔”等。

方卫平指出,“如果人间是此岸,那么童年就是彼岸;如果大人的世界是现实性、理性,那么童年就是神秘性、超越性。我们有责任为孩子寻回失落的‘天真’。”优秀的儿童文学需贴合儿童心理,传递健康的世界观、人文观和价值观,兼具情感、教育性与想象力的启迪。作为儿童世界的守护者、引领者,作为儿童成长的文学陪伴者,儿童文学写作者们有责任通过作品为儿童提供有关他们自我发展的理想图景。

要回到文学的常识,回到书写童年的艺术,恢复童年书写的“神性”,方卫平强调,“简洁是童年时代的基本语言面貌,也是童年时代的基础感觉方式。儿童文学的语言不是抽象的简洁,而是具象、形象的简洁。”比如艾诺·洛贝尔的《青蛙和蟾蜍》,就是儿童文学中没有忘记童年与童年性的优秀代表作品,写出了童年的美好、温暖和滋味,值得大家反复细读和琢磨体会。

在将近两个小时的分享中,方卫平将深刻的学术洞见融入真诚、幽默的言辞之中,引发创作者、出版者和儿童文学评论者们深思,只有大家合力,才能为儿童文学撑起更加美好的一片天。

什么样的作品能够让评审眼睛一亮?

本届工作坊开设有一场探讨图画书创作的主题座谈,信谊特别邀请本届评审团成员儿童文学作家、上海师范大学教授梅子涵,南京艺术学院教授姚红,知名画家王祖民,知名画家潘坚和童书作者、译者、研究者与推广人阿甲聊一聊“能让评审眼睛一亮的作品”是什么样的。

在座谈中,阿甲老师主持,几位评审老师各抒己见,畅谈评审过程中打动自己,让自己眼前一亮的“点”,比如绘画的风格、形式、技巧;讲故事的能力,所呈现出的故事的世界观、大局观;透过作品可以看到的作者的个性和特点,等等。

有意思的是,评审们提到,在看到“眼前一亮”的作品带来的难能可贵的“陌生感”“新鲜感”“好奇感”之后,一个作品要能持续让评审觉得亮眼,还要看它的整体完成度情况,比如是否符合“常识”,逻辑自洽;蕴含在细节中的感染力、带动力够不够,收尾是否自然到位,水到渠成;等等。

对参赛作品来说,评审老师其实是一种很特殊的读者。令人动容的是,有的评审老师认为,自己就是创作者的陪跑者,会心甘情愿陪伴创作者在路上。

梅子涵指出,创作中要重视故事的典型性、画面的典型性和想象的典型性,鼓励创作者平时要练习从小的故事逐步进入到大的场景、大的世界观中去。如何找到艺术创作的感觉、写出打动人的作品,需要天分加勤奋,才能让创作更上一层楼。

典礼与工作坊之后,信谊邀请多位专家老师开展图奖作品小组点评——针对图奖作品,由评审老师分组为创作者一对一进行点评解析。这种方式相当于为每个作品开通了“专家绿色通道”,这样的专家面对面交流,给年轻的创作者们输送了新鲜的“营养”,必将更好地助力他们更快成长。

(本文编辑:杨志敏)