专访朱燕玲 退休后开启文学出版新实验

◎ 余若歆 本报记者

一个普通的文学爱好者,因为热爱,能与文学、与出版发生怎样不一样的故事?

资深出版人、《花城》前主编朱燕玲,于1985年从南京大学(简称“南大”)毕业后进入《花城》,此后30多年与这本纯文学杂志同呼吸、共命运。正是她的慧眼识珠,让毕飞宇等作家走上文坛,也让刘亮程《捎话》这样的代表作得以被出版和看见,成就了不少“千里马与伯乐”的书业佳话。

朱燕玲前些年已正式退休,但因为热爱,她又开启了新征程,与行业市场化程度最高的中信出版集团(简称“中信”)合作,推出纯文学品牌——镜像。她希望开启一场文学出版新实验,看看好的纯文学作品能否借助中信的翅膀飞起来——像过去他们所打造的其他超级畅销书一样。

在市场产品以分秒更新迭代的当下,纯文学阅读发生了哪些变化?如何用“过去的手艺”做“今天的文学”?如何在繁杂的信息洪流中识别和发掘有独特文学价值的新人新作?针对这些问题,本报专访了朱燕玲。

以下是《出版商务周报》与朱燕玲的对谈,Q为《出版商务周报》,A为朱燕玲。

退休后推出纯文学品牌

Q:请问您是什么契机离开《花城》,成立镜像?这对您的职业生涯来说意味着什么?

离开《花城》时,我已经退休返聘了三年,我认为在同事们的合力协同下,已经完成了几件大事:《花城》杂志创刊四十周年系列活动,包括一台纪念晚会、央视纪录片《花城》制作及播放、恢复中断25年的花城文学奖等,是时候退出让新人放手做他们想做的事情。一份刊物保持固有传承当然重要,每个阶段有不同的表现也理所应当。所以,不同阶段可以有不同的《花城》。

当时,正好碰到中信要找一个做文学出版的人,这个机会让我觉得有点新鲜感。长久以来,我们困惑于文学的小众化,总觉得,文学走下20世纪80年代的神坛固然正常,但以中国的人口基数而言,还是应该有一个基本的量。中信在大家眼里是带着光环的,都知道它是一家市场化程度很高的出版社,出了许多超级畅销书,有强大的发行渠道。那么,是不是只要有好的文学作品,借助中信的翅膀,也一样会飞起来?我很想搞清楚这个问题,也可以说想把这次转身当成一个文学实验。过程就是这么简单。

Q:镜像要做的纯文学出版是什么样的?跟行业其他文学出版品牌有何异同呢?

“镜像”之名只是为了方便对产品做一个归档,本质上和其他纯文学出版并无不同,我也不认为在有限的条件下可以标新立异,无非是发现好作品,出版好作品,传播好作品。既然是一个实验,我就需要不断调整,目的在于看到这些作品通过中信这样一个高度商业化运作的机构,能在市场上结出什么样的果实,它是会更加茁壮,还是会水土不服、营养不良?所谓的“破圈”是否真的存在?

Q:成立两年多以来,镜像团队都只有您一个人吗?与过去做杂志相比,做一个出版品牌和您曾经的设想有什么不同?

目前只配备了一个编辑,人手不够。去年下半年开始招人,但要找到有热情、有经验的文学编辑并不容易。我期待有志者加入我们的团队。

做图书和做杂志完全像是两个行当,二者有着巨大的差别。不过这是我预先就有充分准备的。

第一是节奏不同。做杂志的节奏是固定的,像《花城》是双月刊,必须两个月发一次稿,不可延误,三审在杂志社内部就可以完成。而做图书,流程极其漫长,就算是文学稿件,多数也是先看了成稿再报选题,从收到稿件到出书,一年时间也非常正常;如果遇到需要送审、重大选题报备等,就更难说了,长久等待后仍以不能出版告终,这种情况也很常见。这个过程极其考验编辑的心理承受力。所以,做杂志看似节奏快,实际上简单很多。做图书的流程更为琐细,时间节点很多,要对接的部门也很多,而且,总是同时有几本书在做,每本书都处在不同的流程阶段,加上出书后各种营销活动,总是千头万绪。

第二是面对的受众有所不同。现在仍在看文学期刊的人,多数是写作者和文学爱好者,相对较有专业基础,对文学性的要求是有门槛的。文学期刊体现的是当下的最高创作水准和最新创作风向,像新品展览和行业报告。而做图书针对的是更广大的读者人群,能畅销的书不一定有多么高超的技巧,但一定有击中人心的力量。相较于文学期刊,图书才是真正的商品。某种程度上说一个是价值取向,一个是市场取向。

第三是不同单位体制的不同。到中信之后,各方面自然面临很大的调整,但全都在我预计之中。我并不是一个喜欢挑战的人,甚至惧怕压力,但是我的好奇心比较强,并乐于接受新事物。除了做杂志和做图书的不同,花城和中信两个出版社,也截然不同。体量、管理方式、工作流程、沟通方法、出版理念,甚至企业文化,都有很大区别。加之,我的工作室在广州,相当于一个外挂的编辑部,在沟通上也增加了成本,必然会有很多信息的缺失。好在中信给了我充分的信任、包容和自由。

做编辑要忠于本心、勇于尝试

Q:当年您为何会选择成为一名编辑?如何进入《花城》工作的?您认为,过去30多年您最大的收获是什么?

和很多人一样,从中学开始我就有个作家梦,所以才去读中文系,以为读了中文系就可以当作家了。到毕业的时候,什么职业和写作离得最近呢?当然就是文学期刊编辑,当年,那是发表作品的唯一途径,是离作家最近的地方。

我是南京人,在南大读书,第一选择当然是留在南京,可惜我毕业的1985年,本地的《钟山》《雨花》《青春》等杂志都不招人。于是,我把眼光投向改革开放最前沿的广州,彼时的广东是全国年轻人都心向往之的地方,我又知道广州有个《花城》。还记得那天我去了南大期刊阅览室,找到《花城》杂志,记下地址,写了一封大概一页纸的信,表达了向往之心。很快我就收到了编辑部的回信,明确表示欢迎我到《花城》工作。后来我听说收到我的信后,不知谁当场就在编辑部读了,大家一议,就决定要我。那时在《花城》主事的范汉生(范若丁)同时也是出版社领导,据说正好编辑部想充实一些高学历人才,社里也准备引进一批大学生。没过多久,老范就到南京来看我,相当于现在的面试吧,然后去南大中文系了解了我的情况(这些我都是很久以后才知道的)。

1985年时,大学毕业生还是国家统一分配工作,供不应求,但《花城》杂志并不在我们的分配名单中。我这么不讲规则毛遂自荐,也只有广东可以马上接收。当然,后来我还是被分到了江苏省社科院,把档案调出江苏也很是曲折。在那几个月时间里,《花城》杂志和花城出版社(简称“花城社”)给我了莫大的支持,一直跟我说任何时候办好手续过去都可以。

现在想起,那真是黄金岁月,人人都很昂扬舒展,也不会过多计较得失,因为“东方不亮西方亮”,总有机会。单位上下级之间毫无等级感,我们刚毕业的大学生,都没大没小,一进来叫社长、总编都是老李、老范的,有时在走廊上、楼梯上就这么大声疾呼。现在回头来看,简直不可思议。

但好不容易进了杂志社,做了编辑,我就再也没写过任何东西。似乎在编辑这个职位上得到了很大的满足,找到了更舒适的感觉。30多年来,我觉得最大的收获就是因这个职业,我结交了很多朋友、作家、同行,他们都是人中翘楚、人文精英,他们成为我的至交,在不同的人生境况下,或给与我快乐,或给与我援助。我也从工作中获得了丰富的心灵滋养:读作家的第一手稿件,从别人的故事中认识人性,认识世界。能以自己的爱好为职业,实乃人生大幸,夫复何求?

Q:如果把发现好作品和变成刊物作品或图书呈现给读者总结成眼光和手艺,您如何评价自己这两方面的能力?可以列举一下您编辑生涯中的几部代表作吗?

我的能力并无过人之处。可能心态比较开放,趣味不算顽固,从来觉得自己特别平凡,也不求惊世骇俗,所以不太喜欢小圈子的东西。编杂志的时候就考虑怎么能让读者获得更多有价值的知识和信息,开阔眼界,提高审美,活跃思想,如何在栏目中体现社会观察、文化流变。

于是在接任《花城》主编之后,新设了几个栏目,体现我的一些想法,其中“花城关注”得到了业界一致好评,连续做了六年。它立足于文学现场,发现新作者、新动向,尤其关注跨界的创作,每期提炼出关键词,聚焦文坛和社会的律动,下沉于现实之中。栏目主持人何平因其敏锐的洞察力、新锐的观点、活跃的想象以及才华横溢的文笔,被文学界广为认识,2022年8月,他以评论集《批评的返场》获得第八届鲁迅文学奖。

另一个栏目“域外视角”,则致力于提供具有国际视野的文化观察、文学话题等,绝对要求一手原创,我们从选题阶段就介入,和作者共同讨论。这样,一本刊物就有了核心看点,既有纵深的挖掘,也有视野的拓宽。做这些都是基于一个想法,就是我是一个普通文学爱好者,我的需求,一定也是很多人的需求。

做图书又是另一种情况。刘亮程的长篇小说《捎话》到我手上的时候,已经被几家杂志社婉退了,退稿不是因为编辑不识珠玉,相反,大家都认为这是一部非常好的小说,但因尺度无法把握,最终忍痛割爱。但这部作品给我的感觉太震撼了,我觉得这样的作品可遇不可求,错过将后悔终生,于是和刘亮程商量能不能修改。经过修改,《捎话》在《花城》杂志发表,然后我推荐给花城社出单行本,由于种种原因却没能实现,于是我又推荐给译林出版社(简称“译林社”),译林社在几天内就决定拿下,从此开启了两方的美好合作。几年后,刘亮程终于以译林版《本巴》夺得第十一届茅盾文学奖。

所以,我觉得一个编辑要忠于自己的本心,敢于坚持,积极尝试。

Q:您觉得,一个好的文学编辑,必须具备的素养有哪些?对有志做编辑的年轻人有何建议?

对于现在的年轻人来说,做编辑比我们当年的要求更高,这是社会发展的必然,对所有行业都一样。做编辑,具体到做一个文学编辑,首先当然要熟悉当代作家以及他们的作品,这是基本功;另外要有持续学习的热情,也要有对具体工作的专注,当然还要有百折不挠的韧劲。

创作愈繁荣愈考验作家和出版社

Q:当下,除了文学期刊外,出版机构也发起了不少文学赛事来发掘新人新作,您怎么看待这一现状?您有关注过比较突出的奖项吗?

这是好事,是对青年创作者的鼓励,在写作的最初阶段,这份鼓励尤为重要。除了文学期刊以及各地作家协会的奖项之外,宝珀理想国文学奖是比较特别的一个。因为它给人的感觉更加超脱,吸纳了文学圈之外的评委,对新人的发现也真的有独到眼光。事实也证明,它奖掖的新人新作在文学和商业上都获得了成功,这是值得我们好好研究的。

Q:对于作者来说,当下并不缺少发表作品的机会和实现文学理想的形式。从出版数量来说,当下市场也是供过于求的,您认为当下的文学创作和出版呈现出了哪些新趋势?时代在变化,文学正在以怎样的新面貌进入人们的生活?

信息轰炸,自主的选择看似多了,多到了无从选择,需要外部的力量去指导,抖音、小红书、视频号……层出不穷。从长文到短文,到图像,到视频,再到短视频,说明人们的耐心已越来越少,关注的时间越来越短。这是现实。时代在变,今后出版并不只图书一种载体,可能更多的是非书的形式。

另外,文学读者真的少了吗?还是纯文学的读者少了?“中信文艺动漫总社”作为中信最新的板块,两三年来,实现了快速增长,但是,“中信文艺”对文学的理解远远大于纯文学,它最大的商业收益预期来自于动漫和网文出版。那么,对整个市场来说,剥离了动漫、网文、畅销书的文学,原创纯文学的空间还有多少?它的前景在哪里?我们看到余华的作品畅销、董宇辉带货百发百中,任何行业,头部总是风光无限,剩下的99%何去何从?

至于当下的文学创作,一方面,看起来非常热闹,各级宣传部门均有很大力度的支持。另一方面,也要看到,在这样纷繁的局面里,对作家有另一种考验。好作品当然有,多少能流传下去,却有待时间的检验。

努力在价值和市场之间找到平衡点

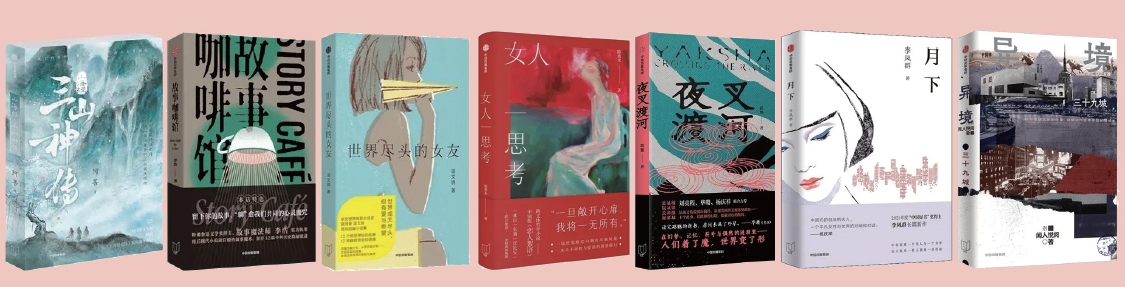

Q:以镜像推出的这些作品来看:李凤群《月下》、闻人悦阅《异境:三十九城》、陈希米《女人一思考》、路魆《夜叉渡河》、阿菩《山海经·三山神传》、李浩《故事咖啡馆》、温文锦《世界尽头的女友》,类型和题材比较丰富,是主要面向年轻读者吗?要打造一个全新的文学出版品牌,除了过去的资源积累外,您还会通过哪些途径去发现好作品?

做图书的流程很漫长,大家今天看到的书,可能是两年前的选题。今天看来产品线可能还并不清晰,但将来更多面向年轻人是肯定的,因为“中信文艺”的目标读者总体上是更年轻的群体。“中信文艺”的“青年创作者计划”已经初见成果,发掘的青年作者已经有40余位。

除了原来积累的资源,我也很关注各种文学信息,这常常让我接触到新的写作群体。镜像成立之初,我就想加大非虚构文本以及社科类学术随笔的投入,这既和我的年龄有关,也和我观察到的读者趣味变化有关。有一天正好看到了“真实故事计划”的雷磊发了一个消息,说非虚构作家关军要建一个非虚构写作群,我立刻联系了他们,成为最初的成员之一,于是在群里遇到很多优秀的作者。

Q:请介绍一下镜像即将推出的重点新书。另外,这个品牌的短期和长期目标是怎样的?

镜像今年的书目还是比较多面的,即将推出的有全网百亿热播的电视剧《小欢喜》《小别离》《小舍得》等的原著作者鲁引弓的新作《小宅门》;山西作家吕新的新作《深山》,吕新是被严重低估的当代作家,《深山》是他暌违八年、满怀真诚与悲悯的精神还乡之作;近期获得林青霞、王安忆推荐的张惠雯的《美人》将上市,回望20世纪80年代三位风靡小城的美人,细述她们的命运;还有新疆作家王族书写西部生命独特样态的《狐狸有九个想法》;以及著名旅法作家、导演戴思杰讲述藏族唐卡艺术的小说《唐卡画师》。

青年作家创作的作品有:温文锦的《世界尽头的女友》——12篇都市日常现实中的超现实幻想故事;林为攀的《搭萨》——书写当代人跨年龄跨身份的共性困境,渴望“出走”、却无法“安顿”;杜梨的《三昧真火》——书写全球化现实议题,作为科幻作家“落地、转型”的开端之作;以及青年导演赵小蕾的《歌利亚的头颅》——在爱与尊重中完成自我价值的寻找和精神世界的建构。

无论是短期还是长期的目标,都是尝试在价值和市场之间找到一个平衡点。